薬剤部 國枝 亜矢香

みなさんは受診や健康相談の際に、ご自身の症状をどのように相手へ伝えますか?例えば、眼が赤くなっている、皮膚にぷつぷつとしたできものがある、指にとげが刺さった、などといった場合には、医療従事者に問題の部位を見せることで症状が上手く伝わります。また、機械で測定できる血糖値や血圧などは、客観的に数値化できるため、医療従事者とみなさんとの間で状態を正確に伝えあうことができます。では、言葉であらわしにくい症状は、どうすれば正確に伝わるでしょうか。今回は、よく相談される『排便』についてご紹介したいと思います。

「ひどい下痢をした」と聞いたとき、みなさんは具体的にどのような状態の便を想像しますか?普段から柔らかい便が出る人の下痢と、ひどい便秘を繰り返している人の下痢は、果たして同じ下痢でしょうか?みなさんが想像した下痢と、わたしが想像した下痢は、同じでしょうか。

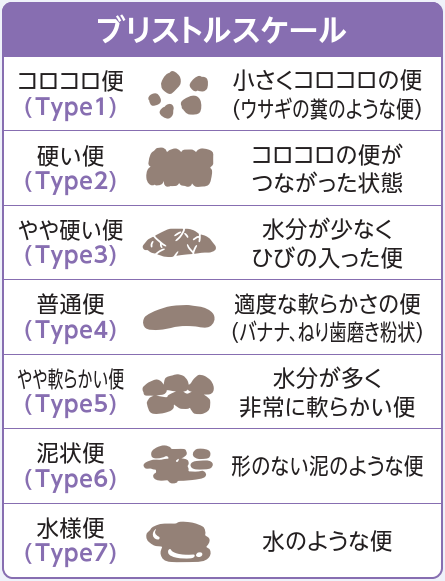

便性状を言葉で伝えるのは、慣れていないと難しく感じると思います。伝える側、受け取る側が共通認識を持つために、医療従事者は表のようなブリストルスケールというものを用いることがあります。一般的にはブリストルスケールのうち、タイプ3~5が正常な便、そのうちタイプ4が理想的な便と言われています。便が消化管の中に留まる時間が長くなるとタイプ1に近い硬い便となり、逆に短時間であればタイプ7に近い柔らかい便となります。

便性状の相談をしたいとき、疾患や薬の副作用で便秘や下痢になったときには、是非このスケールを活用してみてください。