西陣病院は、地域に密着した良質な医療を高いレベルで提供いたします。透析、内視鏡、消化器系、循環器系の設備も、西陣病院は充実しています。

西陣病院だより

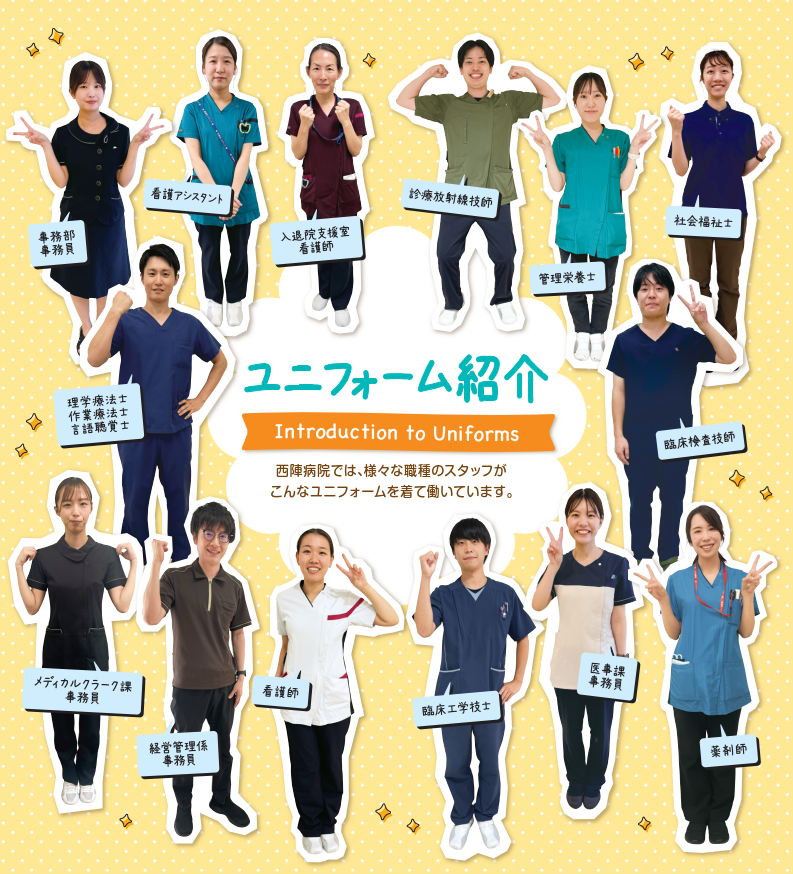

ユニフォーム紹介

西陣病院インスタグラムの紹介

西陣病院看護部公式インスタグラムを6月に開設いたしました。

このアカウントでは看護師の採用に向けて、看護部の紹介やイベント情報などを発信していきます。

近年は就職活動をする際、実際の空気感や働いている職員のリアルな声が知りたいという点から、ホームページだけではなくSNSを見て就職先を決める方が多くなってきています。そこで、看護部サイトのリニューアルとともに、もっと多くの方に当院の看護部の魅力を知っていただきたいと思い、インスタグラムを開設いたしました。インスタグラムを通して当院のことを知らない方に見てもらうことで、当院の存在を知っていただき、今まで就職先の視野に入れていなかった方にも興味を持っていただけるのではないかと期待しています。

現在は、当院の看護師に入職のきっかけや、実際に働いてみた感想をインタビューした動画や、各病棟の雰囲気や強みを紹介した動画を投稿しています。普段なかなか見ることのできない研修の様子や、イベント参加時の様子など看護師以外の方が見ても楽しい投稿内容となっています。

インスタグラムをきっかけに、一人でも多くの方に西陣病院の看護部で働きたい!と思って頂けるよう、今後も投稿をしてまいりますので、皆さま是非インスタグラムをフォローしてご覧いただけたらと思います。

↑詳しくはこちらから

【開催報告】第6回 上七軒ICLSコース

2025年4月27日(日)に、第6回上七軒ICLSコースが開催されました。ICLSとは突然の心停止に出会った時にどのように対処すべきかということで、京都府立医科大学 救急医療学の武部 弘太郎 先生をコースディレクターとしてお招きし、ICLSコースを修了した当院のスタッフが、インストラクターとして受講者に指導を行いました。

今回の講習会は受講者 12名で他施設から1名の参加があり、職種は医師、看護師、放射線技師、臨床工学技士、理学療法士、言語聴覚士で、蘇生についての知識や技術の講義を受け、実際に訓練用人形やAEDなどを用いて蘇生術を学んでいきました。緊急を要する場面における蘇生術がスムーズに行えるよう、受講生は真剣な眼差しで講義を受け、繰り返しトレーニングを行いました。受講者から「繰り返しトレーニングをすることで流れが把握できた。もっと学びを深めたいので継続して取り組みたい」との感想がありました。今後もコース開催を継続していきたいと思います。

看護部ホームページをリニューアルしました。

西陣病院 看護部サイト(https://nurse.nishijinhp.com)

リニューアルでは、デザインや構成を一新し、また、看護師の実話をもとにしたストーリー動画や、ベテラン看護師の看護エピソードなどを掲載しました。

今後も内容の充実に努めて参ります。

QRコードを読み取る場合は、こちらをご使用ください。

【開催報告】第5回 上七軒ICLSコース

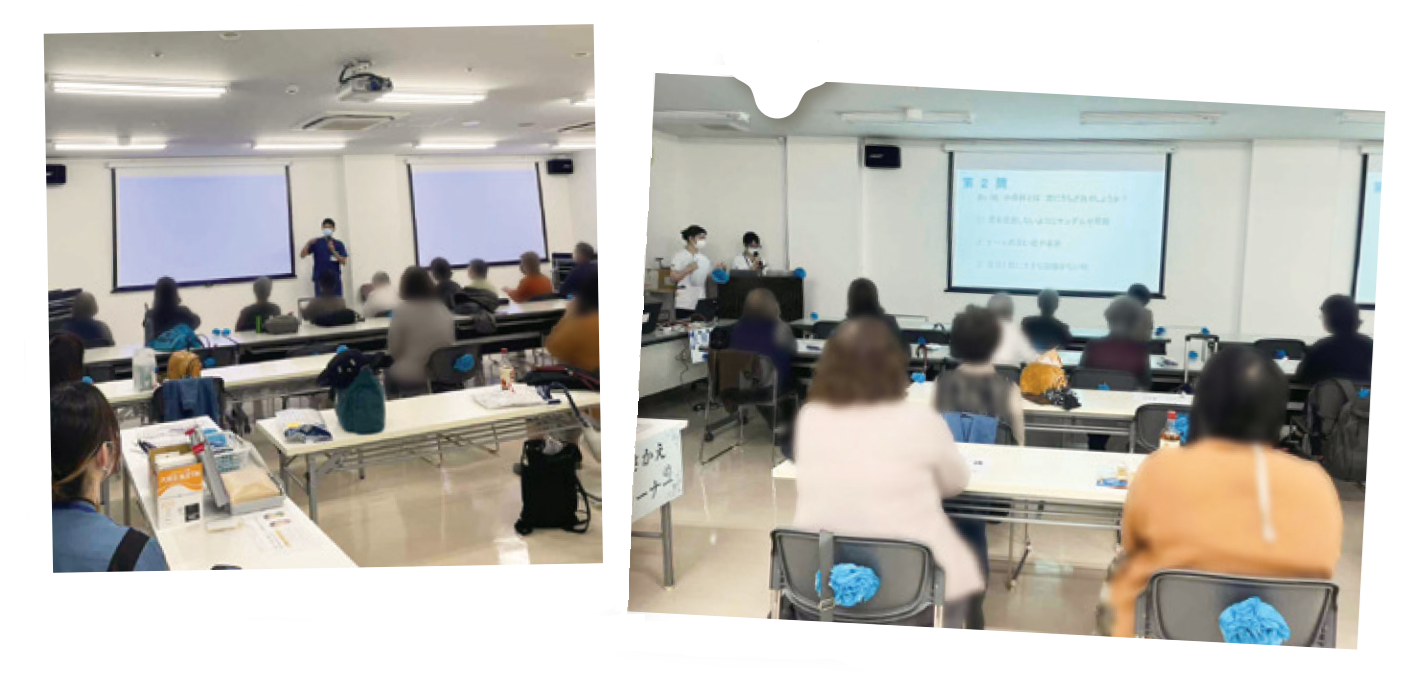

2024 年11月24日(日)に、西陣病院で第 5 回上七軒 ICLSコースが 開催されました。ICLSとは突然の心停止に出会った時にどのように対処すべきかということで、京都府立医科大学 救急医療学の武部弘太郎先生をコースディレクターとしてお招きし、ICLSコースを修了した当院のスタッフが、インストラクターとして受講者に指導を行いました。

今回の講習会は受講者12名で、医師、看護師、放射線技師、臨床工学技士、また他施設から看護師の受講がありました。蘇生についての知識や技術の講義を受け、実際にトレーニング用人形を用いて蘇生術を学んでいきました。受講生は真剣な眼差しで講義を受け、患者さんの急変の場面で慌てずに実施できるよう繰り返し蘇生のトレーニングを行いました。

世界糖尿病デーのイベントを行いました

世界糖尿病デーのイベントを行いました

11月14日はインスリンを発見したカナダのバンティング博士の誕生日で、糖尿病の予防、治療、療養の喚起を推進することが世界的に行われています。当院でも昨年の11月16日(土曜日)にイベントを行い、通院中の患者さんやその御家族、また他院通院中の方も含めて、多数の方に御参加いただき盛況に終わることが出来ました。糖尿病に関する講演・クイズ大会・体操教室を前半に行い、後半は各ブースにわかれて動脈硬化の検査・医療相談(腎症について)・血糖・血圧測定や足のチェック・咀嚼に関する栄養相談・薬剤相談などを行いました。皆様の笑顔で糖尿病チームのスタッフまでもが楽しい時間を過ごせました。今年もまた秋に開催したいと思いますのでぜひまた御参加いただければと思います。

【開催報告】慢性腎臓病患者さん対象 調理実習&勉強会

栄養課

慢性腎臓病をお持ちの患者さんを対象にした調理実習と勉強会を院外の施設をお借りして10月29日に開催しました。参加数は少数でしたが、楽しく和気あいあいと3品を1時間ほどで作り、その後、作った料理をおいしくいただきながら、減塩・食養生を継続するコツを学びました。参加された方からは「楽しかった」「またやってほしい」とのお声をいただきました。

【開催報告】第11回透析センター避難訓練

透析センター

災害対策委員会

2024年10月27日(日)に、本館2階透析センターにおきまして透析患者さん対象の避難訓練を実施しました。今回は5年ぶりの開催となり、患者さんとそのご家族21名が参加されました。

透析治療は、血液を体の外に出してダイアライザーといわれる人工腎臓により血液中の老廃物や電解質(カリウム・リンなど)や水分などを除去しますが、血液回路で機械につながれた状態となります。透析センターでは日頃から患者さんが透析治療中にトイレ休憩をとられる際には、患者さんと機械を一時的に離脱する手技を行っております。その手技は緊急時の手技と同じにしておりますので、普段から緊急時の訓練を行っているということになります。スタッフは離脱手技を普段通り実施し、患者さんを安全に1階に避難誘導しました。参加された患者さんからは、「5年ぶりだったから出来るか不安だった」「エレベーターが使えないから普段から階段を使用しないと」などの感想がありました。安全に配慮し声かけを行いながら、参加された全員が無事に避難訓練することが出来ました。今年は、元旦の能登半島地震、夏の集中豪雨による被害などが全国各地で発生するなど災害が

絶えません。最後に普段からの備えや災害伝言ダイヤルの使用法について説明し、訓練を終了しました。

新年明けましておめでとうございます

|

眼科部長 |

皆さま、新年明けましておめでとうございます。幸多き一年となりますよう、お祈り申し上げます。 |

コロナ禍にはスマホやタブレットを見る時間が増えたことで、子供の近視化が一層加速化しました。近視の多くは、軸性近視という眼の長さが伸びることによって近視が進行し、緑内障、網膜剥離、近視性黄斑症などの疾患が起こりやすくなります。寝る時にコンタクトをつけて日中の裸眼視力

を向上させる治療や、近視の進行が落ち着くおよそ18歳から手術可能なLASIKやICL(原則21歳以上)によってみかけの近視は治療できますが、様々な疾患のリスクとなる近視の特性までは改善できません。我々眼科医はこの状況に危機感を持ち、低年齢での近視の発見や生活習慣改善の指導などに力を入れる自治体が増えています。

また、超高齢化の時代となり、白内障手術を希望される患者さんのご年齢も超高齢化しています。基本的には見え方が不自由になってからの手術で良いのですが、術後の点眼管理や通院が困難になったり、認知機能の衰えから局所麻酔で手術が不可能となり全身麻酔が必要になる例もあります。適切な時期に治療が行えるようにサポートしていきたく思っております。

本年も変わらずご支援、ご指導を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

新年のあいさつ

呼吸器内科 部長

上田 幹雄

旧年中は、呼吸器内科に多大なるご支援とご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。昨今、医療を取り巻く環境はめざましく変化し、私たちも日々新たな課題に直面しながら、患者さんに最善の医療を届ける努力を重ねております。

当科におきましては、スタッフ数が増加したことで診療体制がより充実し、迅速かつ質の高い医療の提供が可能となりました。患者さんお一人お一人にこれまで以上に丁寧に寄り添える環境が整い、スタッフ一同、診療の幅が広がったことを実感しております。

また、気管支鏡検査の実施件数が増加し、それに伴い肺がんをはじめとする呼吸器疾患の診断・治療症例も増加しました。特に肺がん治療では、最新の検査技術を駆使することで早期発見・早期治療が実現し、多くの患者さんにより良い医療を提供することができています。ご開業の先生方との密な連携も重要な要素と考えています。今後も、呼吸器内科では地域の患者さんに安全で安心な医療を提供することを使命とし、日々努力してまいります。

本年もどうぞ変わらぬご支援とご指導を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。