NEWEST /

< NEXT

BACK >

(この記事は2009年5・6月号の西陣病院広報誌『西陣病院だより』に掲載したものです)

薬剤科 科長 三宅健文

Q1 クスリと服用時間には、どの様な関係があるのですか?

服用時間には、朝昼夕、食後30分、食直後、食直前、食間、食前30分、時間毎、寝る前 があります。

- ほとんどの薬は食後30分に当てはまり、食事を摂ってから30分以内にクスリを飲んでください。これは食事毎に服用することで飲み忘れを防止する目的もあります。

- 食直後は、食事のあと時間をあけずにすぐに服用してください。空腹時に服用すると作用が強いものがあり、食直後に飲むことで胃への刺激を抑えることができます。また、クスリの吸収を良くする働きもあります。

- 食直前は、食事を摂るすぐ前にクスリを服用してください。食後の過剰な高血糖を抑える糖尿病薬などがあります。

- 食間は、食後2時間くらいが目安です。食事と食事の間の空腹時に服用してください。食事中(食べている最中)にクスリを服用するのではありません。

- 食前30分は、食事を摂る30分くらい前に服用してください。朝などは起きてすぐ位がよいでしょう。

食事をしなくても服用しなければいけないクスリ(血圧を下げる薬やコレステロールを下げる薬など)や食事を摂らなかった時には服用してはいけないクスリ(血糖を下げる薬など)があります。

Q2 薬を飲むのを忘れたのですが…

薬を飲み忘れたと気付いたときに、すぐに服用してください。但し、次の服用時間に近い場合には2回分を一度に服用はせず1回分だけ服用してください。

体内の薬の濃度(血中濃度)を保つ必要のあるクスリもあるので、クスリは必ず指示通りに服用するよう心がけてください。

Q3 2カ所以上の病院から薬をもらっているのですが…

病気が違っても同じ様な効果があるクスリが処方されたり飲み合わせの悪いものが処方されたりする事があります。お薬手帳を活用し、必ず医師や薬剤師に相談してください。

薬局・薬店でクスリを買う場合にも“お薬手帳”を持参してください。

Q4 目薬の上手なさし方は?

- 手をきれいに洗います。

- 眼球を押さえないように指で下まぶたを軽くひき容器の先がまぶたやまつげに触れないように1滴を滴下します。

- 点眼後は、約1分間静かに眼を閉じます。軽く目頭を押さえるのも効果的です。

- 眼からあふれた点眼液は、清潔なガーゼやティッシュで拭き取ってください。

| Copyright 2009,04,27, Monday

08:06pm

administrator |

comments (x) |

trackback (x) |

(この記事は2009年5・6月号の西陣病院広報誌『西陣病院だより』に掲載したものです)

臨床工学検査科 ME部門 副主任 澤田正二

今回は診療に関することのテーマの中で、最前線で活躍する医療機器の安全管理について紹介させていただきます。

私達は、臨床工学検査科の臨床工学技士の中でME部門に所属しています。MEとは医用電子-Medical Electronics-の略称で、その名の通り医療電子機器の保守管理を主業務としています。

そもそも、臨床工学技士とは何なのか?・・・簡単に言うと「病院にある医療機器を扱う仕事」をする国家資格取得者です。

病院には治療や手術などに使う医療機器がたくさんあります。特に近年、医療機器が多種多様になってきたこともあり、それら医療機器の専門家として「医師の指示のもとに、生命維持管理装置の操作および、保守点検を行うことを業とする者」と定義される臨床工学技士が誕生しました。

当院にある生命維持管理装置とは・・・①人工透析装置(腎臓の代わりを行う装置)②人工呼吸器(呼吸の代わりを行う装置)③その他の血液浄化装置(特定の病気の時に使う装置)などをいいます。

それらの生命維持管理装置の他、点滴や注射薬の持続注入に使用する輸液ポンプやシリンジポンプ。医療のドラマなどでも心臓が止まったときにカウンターショックなどの名で出てくる除細動器。手術室内の種々の装置など26品目71機種517台(2009.04.01現在)の医療機器に専任2名、兼任2名の計4名で保守管理にあたっています。

それだけの台数の医療機器の保守管理業務を行うためには、業務のシステム作りが重要となります。

元来、当科に於いては人工透析関連装置の保守管理に30余年の実績があります。その間も現在も保守管理の在り方は常に進化しており、その内容は全国でもトップレベルにあると自負しております。その管理方法を応用する形で、その他の医療機器の保守・管理に携わっています。

具体的には、自作ソフトでのコンピューター管理による定期的なメンテナンスと点検を行い、医療機器の性能を維持するのは当然として、医療機器の使われている状況や、それに関わる環境を毎週、病棟などに足を運び確認しています。その際に発見した注意点などを関連部署に通達したり、勉強会を開催するなど安全レベルの向上に努めています。

「医療機器の性能と安全を縁の下で支え、人と医療機器を結ぶ」-その思いで私達は働いています。

| Copyright 2009,04,27, Monday

07:41pm

administrator |

comments (x) |

trackback (x) |

(この記事は2009年5・6月号の西陣病院広報誌『西陣病院だより』に掲載したものです)

内科部長 葛西恭一

径1センチ程の管の先端についたカメラで消化管(食道・胃・小腸・大腸)を観察するための道具である消化器内視鏡は日本において開発され、今や世界中で活躍しています。これまで新しい技術や工夫により機器の改良が加えられながら、消化器内視鏡は進化してきました。今回は、最近新たに開発され実用化されているものについて紹介します。

特殊光観察

従来の内視鏡は白色光(通常の光)をあてて粘膜を観察していましたが、ある特定の波長の光を当てることで病変と正常部分がより明瞭に識別できることがわかり実際に使用されています。現在実用化されているものとして、NBI(Narrow Band Imaging)とFICE(Flexible intelligent color enhancement)というシステムがあり、当院ではNBIを採用しています。NBIは、血液に吸収されやすい青色と緑色の光だけを粘膜に当てることにより、粘膜内の血管がより明瞭に観察されるという原理を利用した内視鏡です。さらに、NBIで得られた画像を約100倍に拡大することにより、毛細血管まで詳細に観察できるようになりました。この技術により、いままでわかりにくかった癌と正常粘膜の境界がわかりやすくなり、癌の早期発見や内視鏡治療に役立てることが可能となりました。

小腸内視鏡

小腸は、口からも肛門からも内視鏡が届きにくくしかも全長が6〜7mと非常に長いため内視鏡で観察することは難しく、別名“暗黒大陸”と呼ばれていました。小腸内視鏡として、「カプセル内視鏡」と「ダブルバルーン小腸内視鏡」が最近実用化されました。カプセル内視鏡は名前の通り、先端にカメラが内蔵されたカプセルを飲み込み、腸の蠕動運動により腸の中を進みながら自動的に鮮明な(通常の内視鏡と遜色ありません)写真を撮ります。患者さんの苦痛は全くない検査で、まさにSF映画の世界が現実になったと言えるでしょう。ダブルバルーン小腸内視鏡は、先端に風船(バルーン)が装着された細長いチューブの中に、やはり先端に風船が装着された内視鏡を通してあり、二つの風船を交互に膨らませたり縮めたりしながら長い小腸を手繰り寄せて内視鏡を進めていきます。(風船が一つのシングルバルーン内視鏡も実用化されています。)いずれの内視鏡も、これまでできなかった全小腸の観察ができるというすばらしいものです。これらの内視鏡はまだ限られた施設でしか使用されていませんが、今後小腸の病気が疑われた場合は、まずカプセル内視鏡で病気が有ることを確認した後にダブルバルーン小腸内視鏡(またはシングルバルーン小腸内視鏡)により正確な診断や治療を行うことが当たり前になってくると予想されます。

カプセル内視鏡

カプセル内視鏡

ダブルバルーン小腸内視鏡

ダブルバルーン小腸内視鏡

経鼻内視鏡

これまでの胃カメラは径が約1センチ弱で、口からノドを通る際にどうしても違和感があり、“オエッ!”としてしまう方が多かったと思います。経鼻内視鏡は径約5ミリと細く、鼻の穴から入れるためノドの奥を刺激せず“オエッ!”とすることがほとんど無く楽に検査が受けられます。このため、主に開業医の先生や人間ドックで積極的に使用される様になってきています。問題点として、画質が通常径のものより劣ることや鼻の穴が狭い患者さんでは痛くて入らないといったことがあげられます。このため当院では、原則として通常径の内視鏡(ハイビジョンの最高画質です)で検査をすることとをお勧めしていますし、以前の検査で苦痛が強かったとおっしゃる患者さんには鎮静剤を注射して通常径の内視鏡でも楽に検査が受けられる様配慮しています。(なお、経鼻内視鏡は常備しておりますのでご希望の方は内視鏡担当医とよくご相談ください。)

| Copyright 2009,04,27, Monday

07:36pm

administrator |

comments (x) |

trackback (x) |

| Copyright 2009,04,27, Monday

03:01pm

administrator |

comments (x) |

trackback (x) |

(この記事は2009年3・4月号の西陣病院広報誌『西陣病院だより』に掲載したものです)

整形外科 副部長 青盛克裕

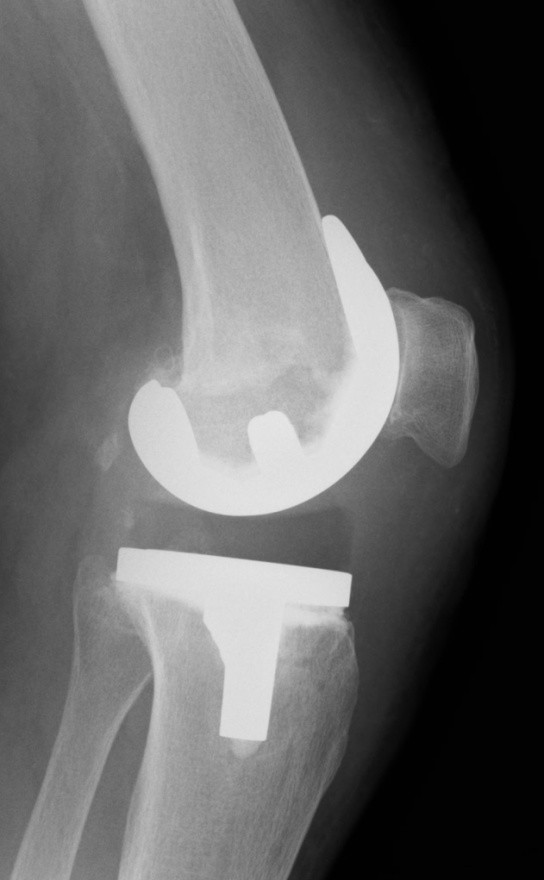

変形性膝関節症とは

年齢とともに、膝関節の滑りをよくしクッションの役割をはたす軟骨がすりへり、骨と骨が直接こすれ合い変形するために、膝に痛みや腫れなどが生じる病気です。

女性に多く、65歳以上の方の約20%に起こり、国内では毎年90万人が発症していると言われています。原因は主に関節軟骨の老化と考えられます。

あまり進行していない場合や、変形が膝関節の一部にだけ認められる場合は手術を行わない保存療法、あるいはほかの手術方法で症状がよくなりますが、破壊が進行した場合、人工膝関節を入れる手術を行います。

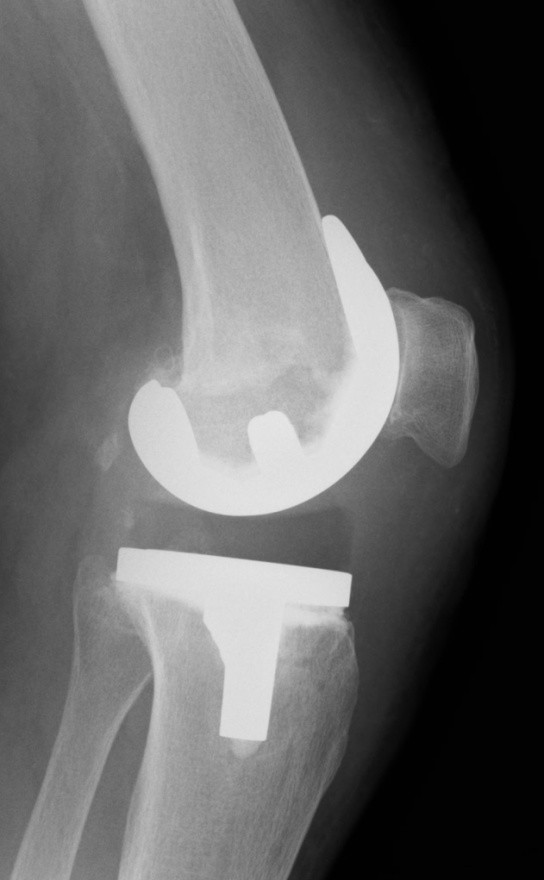

人工膝関節置換術

人工膝関節は、生体材料(人の体の中に入れて問題ないもの)であるコバルトクロム合金、チタン合金、セラミックや超高分子ポリエチレンで作られています。大腿骨(太ももの骨)、脛骨(すねの骨)の破壊した関節面を切除して合金製の部品をはめ込みます。金属と金属が直接接触して傷がつき、細かい金属粉が出ないように金属と金属の間には超高分子ポリエチレンを挿入し、膝がなめらかに動くように工夫されています。膝蓋骨(お皿の骨)の関節面には超高分子ポリエチレンをはめ込みます。

手術時間は通常2時間程度です。手術には感染を予防するため、特別なクリーンルームを使用したり、宇宙服のような滅菌されたマスクをつけて行います。

ほとんどの患者さまは術後3週間以内に杖を使って歩くことができます。ほとんどの場合、痛みやこわばりが解消し、多くの日常的な動作ができるようになります。入院期間は約1ヵ月程度です。

入院中に、退院後の日常生活動作、特に、入浴、階段昇降、畳での生活、トイレ動作について訓練します。

退院後は、定期的に外来受診していただき、問題がないかチェックを行います。退院後は、手術前にできたことはほぼでき、自転車や車の運転は退院後数ヵ月でできるようになりますし、水泳やサイクリング、またゴルフやハイキングなどの山歩きもできるようになります。

人工膝関節は膝関節の変形した患者さまに多くの恩恵をもたらしますが、長い年月が経過すると緩みが生じ、入替え(再置換)の手術が必要となる場合があります。しかし、再置換手術を受けることになっても、ほぼ元通りに復帰することが可能です。また手術の合併症として、わずかですが、感染、血栓症などの危険性もありますので、ひざの痛みでお困りの方は、手術について、専門の医師によく相談されることをおすすめします。

変形性膝関節症のレントゲン写真

人工膝関節置換術後のレントゲン写真

| Copyright 2009,03,02, Monday

04:38pm

administrator |

comments (x) |

trackback (x) |

NEWEST /

PAGE TOP /

< NEXT

BACK >

カプセル内視鏡

カプセル内視鏡 ダブルバルーン小腸内視鏡

ダブルバルーン小腸内視鏡

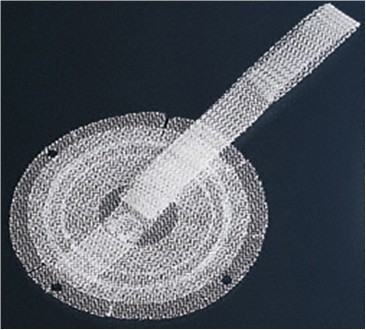

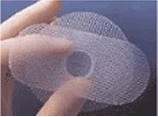

メッシュ・プラグ

メッシュ・プラグ プロリーン・ヘルニア・システム(PHS)

プロリーン・ヘルニア・システム(PHS)